- Accueil

- Activités maritimes

- Gens de mer

- Kernoc'h

- Annik

- Patrimoine vivant

- Une famille de marins

- île de Batz

- Bibliothèque

- Liens

- le coin des chercheurs

- Sommaire

- Conférences

- Contact

- Livre d'or

- Soutenir le site

Gens de mer

Le 15 novembre 1896, un sauvetage à l’île Grande

Perros Guirec (Côtes du Nord) 16 novembre, 1896

Monsieur le Président

Le 15 novembre, au reçu d’un télégramme envoyé par le chef guetteur du sémaphore de Bihit, qui annonçait une goélette en danger au large, paraissant forcée de faire côte sur les îles Losquet, le canot de sauvetage fut lancé sans retard et se dirigea en toute hâte vers les parages signalés. Le temps était à grains violents, la mer démontée. Le vent soufflait au N. NO.

Malgré l’énergie de son armement, le canot ne put atteindre le navire qui vint s’échouer sur l’île Grande ; mais heureusement les douaniers arrivèrent à temps et réussirent à sauver l’équipage composé de 6 hommes.

La goélette s’appelait l’Héroïne, elle était du port du Havre et jaugeait 79 tonneaux.

Armement du canot LéonieN°11 : Dagorn Louis, patron ; Briend François, sous-patron ; Kerguénou Joseph, Le Gac Pierre, Briand Nicolas, Grossec Jean-Marie, Le Bail François, Ménou Jean, Dérrien François, Colin François, Coadou Yves, Nicol Louis, canotiers.

Extrait du rapport de M. Le Millier Président du comité local

Ile-Grande (Côtes du Nord) Le 15 novembre 1896

Le 15 novembre 1896, le capitaine Michel, de la goélette Héroïne, du Havre, s’étant trompé de passe pour entrer à l’île Grande, voulut, lorsqu’il s’aperçut de son erreur, faire virer de bord son navire. Voyant qu’il n’y réussissait pas, il mouilla ses ancres qui ne tinrent pas, du reste, et le navire vint, par une mer démontée et une tempête du N. NO., donner à l’arrière sur la pointe de Toul es stam (Toul ar staon).

Les hommes disponibles de la brigade de l’île Grande , munis des engins de la Société centrale de Sauvetage des Naufragés, se sont aussitôt rendus sur le lieu du sinitre, et, en raison du peu de distance de la côte du navire naufragé, le bâton plombé fut lancé à bord ; après quelques tentatives, un va-et-vient fut établi et les six hommes d’équipage ramenés à terre sains et saufs ; il était temps, car peu après le navire se brisait complètement sur les rochers, et, sans, la diligence avec laquelle le sauvetage s’est opéré, il y aurait eu, sans aucun doute, mort d’hommes à déplorer.

Noms des hommes qui ont pris part au sauvetage : Jouan, sous-patron ; Boulaire, Coadou et Besnard, matelots ; Guennec, maître au cabotage ; Pincemin et Frelot, marin.

Vu et certifié exact : Le lieutenant, Le Lay

Annales du sauvetage maritime du 4ème trimestre 1896

Commentaires

Cette goélette venait certainement à l’île grande sur lest pour y embarquer des pierres de taille, L’exportation du granite des différentes carrières de l’île grande générait une grande activité maritime

Les deux rapports ci-dessus illustrent bien, l’organisation des moyens de sauvetage sur la côte en cette fin de XIXème siècle.

La veille

La surveillance de la côte est assuré par les sémaphores, chaque sémaphore a deux guétteurs qui assurent une veille visuelle du levé au coucher du soleil, le nombre de sémaphore sur le littoral est assez important et permet quasiment d’avoir une surveillance de l’ensemble de la côte.

Le second acteur de la surveillance littorale est la douane avec de nombreux postes côtiers sur le littoral et dans les ports.

Les communications

Les sémaphores, également appelés électro-sémaphores sont tous équipés du télégraphe et peuvent envoyer des télégrammes aux bureaux de poste équipé de télégraphe, ou aux autres sémaphores, ce réseau est efficace pendant les heures d’ouverture des bureaux, il est quasiment inopérant la nuit pour prévenir en urgence.

Tout le monde se mobilise pour prévenir les membres de l’équipage des canots de sauvetage, des enfants ou des adolescents sont envoyés en courant dans chaque maison ou sur les lieux fréquentés par les marins pour les prévenir

Les moyens de sauvetage

En premier lieu, les canots de sauvetage, mais bien ils ont leurs limites, dans le cas de notre naufrage, le canot de Perros, pour rejoindre l’île Grande avec un fort vent de N. NO. et mer démontée, doit faire route à l’ouest passer la pointe Ploumanac’h et contourner les dangers devant Trégastel de la pointe de Kerialies et ceux de l’île grande. Pendant le courant de flot , il se trouve à lutter contre le courant, pendant le courant de jusant, le vent contre courant lève une mer encore plus grosse qui déferle de toute part. C’est pratiquement mission impossible, mais comme toujours les équipages essayent quand même de passer.

Comme moyen de sauvetage immédiatement disponible sur place , la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés a équipé les postes de douanes de ligne avec bâton plombé et du matériel nécessaire à l’établissement de va et vient.

La solidarité

Le dernier élément intervenant dans les sauvetage et non des moindres est la solidarité de la population maritime et côtière. Lors d’un naufrage, l’information circule très vite de bouches à oreilles et une main d’œuvre nombreuse arrive sur les lieu du naufrage ou à la station pour prêter mains forte, ce qui permet une mise à l’eau rapide du canot de sauvetage ou l’établissement rapide de moyens locaux de sauvetage tel un va et vient. De plus cette main d’œuvre composé de marins en retraite ou contraints par le mauvais temps à rester à terre est compétente et animée par le soucis d’aider leur semblable est d’une efficacité redoutable

En conclusion

A la lecture de nombreux rapports de sauvetage, on peut souvent constater une efficacité globale des moyens mis en place et l’implication très importante de la population littorale.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 06 novembre 1907, le démâtage du terreneuvier Pacifique dans le nord de l’île de Batz

Ouest Éclair du vendredi 08 novembre 1907

Brest, 7 novembre. On télégraphie de l’île de Batz, à dix heure du matin :

« on a aperçu, mouillé auprès de l’île aux Prés (Enez ar prat ) , et ayant le pavillon français en berne, un navire supposé goélette ayant été démâté de son mât de dundée. A appareillé à 7h40 sous foc et grand voile, dérivant sud ouest. »

« La goélette ayant toujours son pavillon en berne, les canots de sauvetage de l’île de Batz et de Roscoff se dirigent vers le navire en détresse. Il souffle une jolie brise d’Est, mais le brouillard est assez épais. »

Un deuxième télégramme signale que la goélette en détresse fait route sur la baie de l’île de Sieck escortée par les canots de sauvetage.

Il s’agit du terreneuvier « Pacifique ».

Saint-Pol de Léon, 7 novembre. La goélette Pacifique, appartenant à la Morue Française et venant de Saint-Pierre et Miquelon, est arrivée à quatre heure ce matin près de l’île de Batz avec sa mature arrière brisée au ras du pont.

Le canon du sémaphore tire deux coups. Le pilote Lesquin, de l’île de Batz, arrive suivi des deux bateaux de sauvetage de Roscoff et de l’île de Batz. On trouve 56 personnes, notamment les passagers pris à St-Pierre par le Pacifique.

Un marin de Dinan, dont la jambe a été cassée par la chute d’un mât, est soigné à l’hôpital de Roscoff. Le bateau est en sureté dans l’anse de Sieck. Il partira demain pour Morlaix. Là il sera réparé ou remorqué à Saint-Malo.

Ouest Éclair du samedi 09 novembre 1907

Le « Pacifique » en détresse

Le récit du capitaine

Nous avons dit hier que le terreneuvier Pacifique, allant de St-Pierre et Miquelon à Saint-Malo, était resté en détresse en vue de Batz et qu’on l’avait mis à l’abri dans l’anse de Sieck.

Voici comment, d’après le capitaine, M. Cochet, du Guildo (Côtes du Nord), s’est produit cet événement malheureux :

Depuis le 19 septembre, jour du départ de St-Pierre et Miquelon, le temps avait été presque toujours mauvais, et le navire avait beaucoup fatigué ; cependant, il était solide car il avait été complètement réparé avant le voyage, à Saint-Pierre même, ou il a été construit aussi, d’ailleurs.

Hier, le vent d’ouest faisait tanguer sérieusement la goélette. Mais tout allait bien quand, soudain, vers quatre heures du soir, on entendit un craquement sinistre. Le grand-mât se brisait au ras du pont, entrainant les cordages et la voilure. Bien des hommes, des marins et des passagers voulurent empêcher la chute. L’un deux un passager M. Le Meur, de Saint-Samson, près de Dinan, allait succomber sous le poids. Son beau-fils, M. Botrel essaya de le dégager et y réussit en effet. Hélas ! il fut victime de son dévouement, car au moment même, il s’affaissa sur le pont, la jambe cassée au-dessous du genou. M. le Meur était contusionné.

Malgré ce pénible accident, et malgré le ciel qui s’assombrissait, et quoi qu’il ventât fort, l’équipage et les passagers ne perdirent pas leur sang froid.

Le capitaine Cochet, apercevant la bouée d’Astan au nord-nord-est de Ty-Saozon, vint en prendre connaissance Il était alors 5h30.

A sept heures , le « Pacifique » mouillait au nord de l’île de Batz. Successivement, il tira douze coup de canon. Pendant la nuit, il brûla différents combustibles, pour tacher de se faire découvrir. Tous ses appels restèrent vains. C’est seulement vers quatre heures du matin que le sémaphore de l’île de Batz, apercevant la goélette en détresse, donna l’alarme.

Le pilote Lesquin fut conduit à bord dans la matinée. D’accord avec le capitaine, il décida de conduire le navire dans le port de l’île de Sieck. Il y est arrivé par ses propre moyens, vers 9h30. La coque du bateau n’a pas souffert( du reste. Six passagers ont débarqué : Nicol, Herveic, Neveu, Josselin, Le Meur et Botrel. Ce dernier a été conduit à Roscoff en voiture.

On apprend dans deux éditions suivantes du journal Ouest Éclair

Le 11 novembre « le remorqueur « Jacques Cartier » est parti de Saint-Malo chercher la goélette « Pacifique » relâché en avaries dans l’anse de Sieck. »

Le 15 novembre la goélette arrive au bassin de Saint-Malo en remorque avec son équipage et ses passagers.

Commentaires :

Ce récit est intéressant pour de nombreux aspects :

La goélette Pacifique construite en 1888 à Saint-Pierre jauge 83 tonneaux elle coula par voie d’eau en 1909 sur le banquereau. Elle appartenait à la société d’armement la Morue Française. Ce terreneuvier est atypique ,sa construction à saint-pierre et son faible tonnage montre qu’il est certainement du type goélette saint-pierraise, goélette franche proche des goélettes américaines du Maine et des goélettes canadiennes de Nouvelle-Écosse comme le célèbre Bluenose.

Cette goélette devait embarquer un équipage de 20 à 25 hommes avec au maximum une dizaine de doris.

Le Pacifique revient de Saint-Pierre avec 56 personnes à bord, quels sont ses passagers ? Ce sont des « graviers », les plus misérables de l’ industries de la morue

Les graviers sont les travailleurs saisonniers, qui viennent à Saint-Pierre et Miquelon pour travailler à la préparation de la morue sèche. Ce sont souvent des adolescents des communes rurales d’île et Vilaine et des Côtes du Nord.

On imagine l’entassement à bord de cette petite goélette, la cale chargé de morues et les postes avant et arrière juste prévu pour l’équipage. La traversé fut particulièrement longue, la goélette Pacifique est partie de Saint-Pierre le 19 septembre pour arriver à Saint-Malo le 15 novembre soit 57 jours à bord !

Mais revenons sur les circonstances des avaries et du sauvetage, après une traversée déjà longue, en arrivant en manche par bon vent d’ouest, le capitaine force peut être la toile pour rentrer, la grand voile des goélettes franches est particulièrement puissante, et un démâtage peut arriver surtout, sur un voilier qui a bientôt 20 ans.

Au moment du démâtage, le Pacifique est dans le nord de l’île de Batz, c’est en vive eaux de coefficient 100 la pleine mer de Roscoff est à 18h17. Le capitaine après avoir reconnu la bouée Astan ne rentre pas en baie de Morlaix ou au mouillage sous Bloscon, le vent a certainement changé de direction pour tourner à l’Est et le courant de jusant s’établi. Le capitaine prend la décision de mouiller du coté d’Enez ar Prat dans des parages pas faciles avec de nombreux rochers immergés à pleine mer. Le mouillage tient bien toute la nuit , les navires armés pour les bancs de Terre-neuve étaient équipé de très bon mouillage, de chaines particulièrement solide et d’un puissant guindeau à brinbale.

Le sémaphore de l’île de Batz assurait une veille uniquement de jour, les signaux de détresse de nuit n’ont pas été aperçus, le signal de détresse conventionnel, à cette époque, est le pavillon national en berne, c'est-à-dire hissé à mis drisse.

Le pilote Lesquin est conduit à bord certainement grâce à un canot goémonier au mouillage à l’abri d’Enez ar Prat. Le capitaine du Pacifique, sur les conseils du pilote Lesquin prend la décision de faire voile sous gréement de fortune , pour venir à l’abri de l’île de Sieck.

Les canots de sauvetage de Roscoff et de l’île Batz accompagne le voilier jusqu’à son mouillage, je n’ai pas retrouvé les rapport de sortie de ces canots

Grace au capitaine, au sang froid de l’équipage au pilote Lesquin au deux canots de sauvetage, ces avaries finissent bien, la situation aurait pu tourner au drame et faire de nombreuses victimes.

------------------------------------------------------------------------------------------------

1911, un rapport d’inspection sanitaire des goélettes de pêche bretonnes en Islande

I. - Logement.

Poste avant. - Aucune espèce de changement. Si quelques navires paraissent un peu plus propres et ont mérité de bonnes notes, c'est surtout en comparaison avec la grande majorité dont la propreté laisse beaucoup à désirer.

Peinture. - Rien de changé de cc côté; la peinture a jadis été propre et claire comme le veut le règlement. La fumée de la lampe, des pipes, le frottement des mains sales et des cirés a tout recouvert d’une couche de crasse épaisse.

Éclairage. - C'est bien fini cette fois avec les lampes a l'huile de foie de morue. Il y a trois ans, j'en avais vu encore de nombreux échantillons. Cette année, dans toute la flottille bretonne, je n'en ai pas vu une seule. Les lampes à pétrole ne sont pas toutes d'un modèle parfait; les verres manquent souvent et la fumée salit le poste; mais le progrès est trop réel pour n’être pas signalé. L’éclairage naturel toujours très défectueux. Il faudrait en venir franchement a la claire-voie, et cependant la N..., dernier cri de construction bretonne, ne présente que des hublots de pont. C'est donc

par le capot toujours ouvert, tant que la mer n’y entre pas à flots, que le jour pénètre dans le poste de l'avant.

Échelles. - L'échelle en bois disparaît peu a peu, remplacée par celle en fer. Celle-ci encore trop souvent verticale et d'accès pénible gagnerait à être munie d'une rampe, ne serait-elle qu’un simple filin tendu entre chandeliers.

Pendoirs. - Bien de nouveau à signaler. Ils sont toujours dans le poste, soit à l'arrière sur la cloison ou dans un enfoncement, soit surtout tout autour le long des couchettes. Toujours le même poêle en fonte, qui entretient une température

très élevée, mais qui a tout au moins le mérite de sécher un peu le poste toujours humide. Cependant, il est certains navires sur lesquels il est si mal installé qu’on ne peut songer a l’utiliser. Chose curieuse, c'est sur trois navires de Binic que j'ai fait cette constatation. Le poêle est placé a l'extrême avant sur l'avant de la bitte. On ne peut l'allumer sans qu’il menace de brûler les cabanes voisines où il entretient en tous cas une température intolérable sans chauffer le reste du poste. Il en est résulté que, pendant toute la saison froide, l’équipage a dû renoncer à utiliser un appareil aussi mal compris. Pour l'un d’eux, l’inconvénient était le même avec cette différence

que le poêle était situé tout a fait sur l’arrière du poste.

Ventilation. - Sur les navires dépourvus de claire-voie (c’est la grande majorité), elle est pratiquement nulle, la manche à air qui existe, il est vrai, d'une façon constante étant toujours obstruée, soit par des chiliens, soit par une tape en bois, aussi bien pour éviter l’introduction de l’eau que celle de l'air frais. ce qui est pourtant sa raison d'être. Il faudrait pour qu'elle soit utilisable que l'arrivée d'air se fasse au ras du sol, afin d'éviter la douche froide qui se produirait actuellement si la manche était ouverte. Mais, c'est en somme la clairevoie qui apportera la meilleure solution à cette question.

Tables. - Elles disparaissent de plus en plus. le l'ai trouvée en place sur l’Anémone et l’Aurore où ou s'en sert d'une façon courante, sur la N.. où on l'avait montée en l'honneur des officiers visiteurs, mais où elle n'était jamais utilisée, et sur la N… où elle était sous barrots, mais n'avait jamais été montée.

Cabanes. - Depuis trois ans que, après de nombreux prédécesseurs, je fais le procès de la cabane, je ne constate aucune amélioration chez les bretons. Son humidité, son méphitisme, son encombrement, le danger qu’elle présente pour la transmission des germes infectieux et des parasites, et par-dessus tout les inconvénients résultant de l'obligation de loger deux hommes ont déjà été exposés.

En ce qui concerne l'étanchéité complète du pont, j'ai insisté l’an dernier sur le rôle que joue le soufflage en bois de pin qui le recouvre pour entretenir l'humidité constante qui à la longue gagne les couchettes.

Sur tous les navires ayant fait deux ou trois campagnes, des infiltrations se produisent et inondent la literie. C'est alors que sortent les vieux morceaux de toile, les débris de cirés avec lesquels le malheureux pêcheur construit un assemblage servant de gouttière pour conduire hors de sa couchette l'eau qui menace de l’envahir.

Literie. - Tous les équipages bretons possèdent de la paille fraîche qu'ils substituent lors du passage en baie. C’est a peu près le seul soin dont la literie soit l'objet. Quelquefois, les couvertures sont lavées; mais, malgré les assurances des équipages, je n’ai jamais vu, même parle plus beau temps et le plus clair soleil, de paillasses

exposées a l'air sur le pont.

Caissons. - Réceptacle de tous les objets les plus divers qui voisinent dans un fouillis pittoresque, ces caissons sont inutilisables pour les vêtements en raison de leur humidité. Ils devraient, pour être pratiques, être aménagés, non sous les bancs, mais l'un au-dessus de l'autre a la manière des casiers à sacs des navires de guerre et dans la cloison arrière selon le type que présente la Berceuse de Paimpol. Une simple galerie courant sous les bancs et servant à maintenir au roulis bottes et sabots, serait bien préférable aux boites malpropres et humides qui existent actuellement.

Poulaines. - Il n'en a pas été installé une seule de nouvelle sur les navires bretons. La N elle-même, la dernière venue, n'en possède pas. On va sur la lisse par beau temps ou bien on utilise un seau plus ou moins spécialisé à cet effet mais servant souvent à tous les usages du bord.

Désinfection des locaux. - On peut dire que pratiquement elle n'est jamais effectuée. Tout au plus pourrait-on considérer comme une vague tentative de se soumettre à cette obligation le nettoyage sommaire que subissent les postes au retour, et cependant le nombre de tuberculeux montre plus que jamais la nécessité de tenir sévèrement la main à l’exécution de cette prescription;

Poste arrière. - Rien de nouveau de ce coté. Ils sont mieux tenus que ceux de l’avant, c'est certain. D’abord parce que le va-et-vient est moins constant, mais surtout parce que les cires et les bottes laissés à la porte n'y introduisent pas leur humidité et leur saleté. Il faut dire aussi que le mousse en prend quelque soin. Mais là encore se répètent les mêmes errements : volets pleins aux cabanes, couchettes communes à deux hommes, encombrées de tous les vêtements de rechange et des objets divers dans le plus beau désordre. il n'est pas jusqu'à la chambre, cependant mieux tenue que les autres, qui ne soit transformée, à l’arrivée des chasseurs en particulier, en un capharnaüm où voisinent les choses les plus disparates

A tout prendre, cependant, les postes arrière sont convenables et il serait à souhaiter que ceux de l'avant soient aussi propres.

II. - Alimentation.

L'arrêté ministériel du 20 juillet 1910 n'a apporté aucune modification à l'alimentation des équipages des goélettes bretonnes. Il ne pouvait en être autrement puisque auparavant ces équipages recevaient déjà une ration au moins équivalente a celle que leur alloue le nouveau règlement. C’est-à-dire que la situation très satisfaisante à ce point de vue se maintient aussi bonne que par le passé et tend à

s'améliorer.

Presque tous les capitaines m’ont montré la déclaration de l'armateur prévue par les règlements et visée par l'inspecteur de la navigation. Fréquemment elle était incomplète, portant par exemple, en face de l'article « eau-de-vie», la mention, quantité réglementaire, sans indication de chiffre. Force était pour cette denrée qui,

au point de vue de la contestation, est peut-être la plus importante, devoir recours a des manifestes ou déclarations d’embarquement plus ou moins officiels et là on pouvait constater les chiffres les plus extraordinaires, ne concordant jamais d’ailleurs avec la déclaration de l'armateur. C'est ainsi que les uns portent l'alcool en alcool pur,

l’eau-de-vie étant, parait-il, faite à bord avant le départ, les autres le portent en trois-six, les autres en eau-de-vie.

Biscuit. - Le biscuit, très abondant et meule en excès. Est toujours excellent; de plus; au départ, on emporte beaucoup de pain frais; puis, au début de mai, l'armateur en envoie 6 kilo gr. par homme par le chasseur. De ce coté il n'y a donc rien à dire. La fabrication du pain à bord reste toujours irréalisable.

Viande. - La viande est en quantité surabondante pour satisfaire aux prescriptions du décret. Il est regrettable que le nombre de navires qui prennent de la viande fraîche pendant le séjour en baie soit si peu élevé bien que l'arrêté ministériel en fasse une obligation. Il serait bon que cette pratique se généralise et pour cela qu'on fît savoir aux armateurs que l'on peut trouver soit en mai, soit, a plus forte raison, en juin et en aout, de la viande fraîche de bœuf dans tous les fjords fréquentés par les navires français, et très avantageuse (0 Fr. 55 le demi-kilogramme environ), c’est-a-dire moins cher que le lard emporté de France et surtout que l’endaubage.

Légumes. - Les pommes de. terre en forment la plus grosse part, soit. emportées de France, soit importées par les chasseurs. Tous les navires en ont environ 3.000 kilogramme, c'est à dire de quoi en donner presque pendant toute la campagne. Le déchet heureusement est assez faible, grâce a la température assez basse de l’Islande. La julienne reconquiert le terrain perdu; les choux endaubés, par contre, semblent devoir disparaître de l'approvisionnement. Quant au riz, fayots, pois, etc..., ils sont en quantité relativement faible et sont la surtout comme appoint.

Beurre. - En quantité abondante et distribué a raison de 1 kilo gr. par homme et par mois. Il est de bonne qualité et, de plus, tous les navires possèdent de 150 à 200 kilo gr. de graisse de Normandie utilisée surtout dans la soupe. Les matières grasses sont donc bien représentées.

Café. - Il a toujours été distribué en quantité au moins égale a celle prévue par le règlement. Mais la qualité a laissé fort à désirer sur certains navires. Sur deux navires de Paimpol, le produit que l'on m'a montré était formé de débris de grains de café mélangés a des corps étrangers de toutes sortes, morceaux de bois, fragments

de brique pilée, etc., et malgré que l'équipage en reçût les quantités réglementaires, la boisson résultant de l'infusion n'a guère de café que le nom. Sur la N....., le fait était tel que j'ai cru devoir en faire prélèvement dans les règles et faire adresser les échantillons en France en vue de poursuites éventuelles, en vertu de la loi sur la

répression des fraudes alimentaires. Sur ce navire, le café, si on peut lui donner ce nom, était moisi en partie, et la moisissure à l'intérieur du sac n'était pas imputable au local où il était conservé.

Je dois dire qu'il ne me semble pas qu'il y ait la faute de la part de l'armateur, car les sacs étaient sous plomb de douane et j’incriminerai plutôt le fournisseur trop peu consciencieux.

Thé. - Il y en a toujours assez pour en donner en abondance. Les marins d'ailleurs en boivent de moins en moins. Il disparaitrai sans inconvénient, remplacé par le café, comme d’ailleurs l’autorise le règlement.

Sucre. - Sur tous les navires, l’équipage se plaint d'être obligé d’acheter du sucre et fait remarquer avec juste raison que. si on veut lui faire boire du thé ou du café au lieu d’eau-de-vie, faut-il tout au moins sucrer ce breuvage. Cette boisson chaude correspond si bien aux besoins que, malgré la faiblesse de l’allocation du café, les

pêcheurs bretons, avec leurs 20 gammes de café torréfié (et parfois quel café), se font un litre de liquide qu'ils boivent dans la journée ou dans la nuit Qu'y a-t-il d'étonnant, après cela, que le sucre soit insuffisant ? Je le répète encore, qu'on diminue ou-supprime l'alcool, c’est parfait, mais donnez en échange sucre et café presque à volonté. Ces denrées sont peu onéreuses; ce ne sont pas ces dépenses qui grèveront l'armement et on aura substitué ainsi une boisson saine et réconfortante au boujaron, dont on ne compte plus les victimes. On mettra ainsi de la sorte un terme à une pratique qui menace de s‘introduire à bord des navires de pèche et pourrait devenir l'origine de nombreux abus.

Eau douce. - Tous les navires ont emporté de France 8 000 à 10 000 litres d'eau douce dans des barriques et rarement dans des caisses ; la première, au bout de trois mois était encore presque bonne; quelques barriques seulement dégageaient une odeur d'hydrogène sulfuré peu agréable. L’eau des caisses, au contraire, se

maintient excellente; mais, comme je le disais l'an dernier, leur installation est souvent défectueuse, la pompe ne doit pas être l'appareil emmanché d'un long tube que l'on introduit dans un orifice s'ouvrant au ras du pont toujours souillé de débris de poissons ; elle doit être à l’abri de la gelée et on doit remplir les récipients directement à la caisse plutôt que de transvaser l'eau dans une barrique d’abord et dans le récipient ensuite, ce qui constitue autant de causes de souillures.

Les navires qui viennent de Reykjavik s’approvisionnent très facilement avec les citernes automobiles d'une eau excellente et très saine. Il n'y a plus lieu de recommander aux capitaines d’éviter l'eau de Reykjavik ; au contraire, il y a lieu de les inviter a y faire leur provision. Ils auront ainsi la certitude de posséder une eau

pure, soumise a une surveillance et à des analyses constantes. D'ailleurs, cette année encore, pour la deuxième fois, on n'a enregistré aucune lièvre typhoïde dans toute la flottille de pèche. Tout au plus y eut-il un cas douteux et encore sur un chalutier récemment parti de France. Quand les pécheurs font leur eau a terre, ils sont toujours

aussi insouciants et ne sont vraiment pas difficiles sur le choix des aiguades; la facilité d'accès prime, pour eux, les conditions de pureté et même de propreté la plus élémentaire. Il est vrai que le débit de ces aiguades et la température basse de

leurs eaux sont des conditions défavorables à la pullulation des germes nocifs. il faut bien expliquer ainsi ou par rune mithridatisions active et intense le fait que les maladies d’origine hydrique ne soient pas plus nombreuses; j'ai d’ailleurs traité cette question de l'eau- assez largement dans mon rapport de 1910 pour n'avoir pas à

y revenir.

Boisson hygiénique. -Chez les Bretons c'est le vin donné toujours à raison de 3/4 de litre au moins par jour. ils y tiennent beaucoup, au point même que plusieurs désireraient voir remplacer par 1/4 de vin le boujaron d'eau-de-vie. Je n'y verrais pour ma part que des avantages.

Apéritifs. - Le vermout, visé en particulier par une dépêche ministérielle, est absolument inconnu a bord des navires d'Islande.

Vivres des malades. - Les œufs et le lait sont toujours conservés pour les malades. Le capitaine en distribue parfois en supplément, mais, d'une façon générale, on peut dire que ces vivres ne sont pas détournés de leur destination. La N... . . seule n'avait pas de lait par suite d'une erreur. Elle prit celui qui était apporté par le chasseur pour la Fleur-d’Ajonc qui s'est perdue. L’extrait de viande Liebig, dont le crédit avait baissé, revient de nouveau en faveur. On le garde généralement pour la fin de la

campagne, ou pour corser la soupe quand il n'y a pas de poisson.

Autres aliments. — Sans parler de la graisse qui existe en abondance, j’ai déjà cité la julienne, les choux endaubés, le légumes frais pris en abondance au départ et apportés par le chasseur, quelques boîtes de tripes; enfin il faut citer le poisson frais qui fait actuellement partie de la ration et qui est toujours donné en abondance. Ce

sont tantôt les faux poissons de moindre valeur que la morue, colin, julienne, saint-pierre, tantôt tout simplement une belle morue elle-même qui s'ajoutent tous les jours à l’ordinaire de l’équipage.

Comme on le voit, l’approvisionnement des navires bretons est toujours à la hauteur des circonstances. Il est très largement compris; en tous cas plus abondant que les règlements ne l’exigent ne donne lieu qu’à des observations de détail.

Préparation des aliments, cuisine. —- Sur le rôle il existe bien un homme nominativement affecté à la cuisine, en réalité il s'en occupe rarement et. laisse ce soin au mousse, ce qui ne va pas sans soulever des réclamations.

Il n’y a donc de ce côté aucune amélioration : tout est à faire.

Les heures des repas sont assez bien réglées: matin, 5 h. 30, café, eau-de-vie avec du biscuit; à 9 heures, chacun se fait cuire quelque chose dans ses propres ustensiles; c’est un œuf, du poisson, un reste de lard de la veille, une saucisse pour ceux qui sont riches; à midi, soupe de poisson et pommes de terre; le soir, soupe avec de la graisse, du poisson et du biscuit, ce qu'on nomme la popote. Parfois au lieu de lard on a de l’endaubage qu’on fait en général sauter avec des pommes de terre. Malgré la monotonie de ces menus, chacun s’en contente et se déclare satisfait, mange à sa faim; c'est l'essentiel.

III. - Coffres à médicaments.

Bien que les derniers règlements aient rendu le coffre à médicaments n° 3 obligatoire à bord de tous les bâtiments faisant la pêche en Islande, je n'ai trouvé, cette année, encore aucun changement.

Il est vrai que la dépêche du 31 décembre 1910 avait prorogé, jusqu'au début de la campagne 1912, le délai accordé aux armateurs pour se mettre en règle, tout en leur imposant l'adjonction au coffre actuel d'une paire de ciseaux courbes et des pansements individuels de diverses tailles. Leur coffre, soit une lourde caisse massive sous la table du poste arrière, soit une petite armoire dans la coursive d'accès ou dans le poste lui-même est en général bien entretenu sinon bien en ordre. Mais sans chercher trop longtemps, on y trouve cependant tout ce que l‘on veut. Comme les années dernières, les affections internes ont été très rares et ce sont surtout les objets de pansements qui ont été utilisés. Pour les maladies plus graves ou pour toute affection interne, en général, les capitaines s'adressent volontiers au stationnaire ou au navire-ambulance France ou au navire des œuvres de mer qui sont presque toujours au milieu d'eux. Le malade est alors pris et hospitalisée bord et le contenu des coffres n'a plus a être utilisé pour lui.

Quant à dire à quelle série appartiennent les coffres à médicaments des navires bretons, cela est bien difficile. Ils possèdent à peu près en tous genres de médicaments ceux que doivent contenir les coffres n° 3 ; mais la quantité correspond à ceux de la série n° 2. Par contre, au point de vue des objets de pansements ils ne

contiennent que la quantité de linge, compresses, gaze, coton, bandes, etc., des coffres n° 2. Et au point de vue des appareils ils appartiennent aussi franchement à cette dernière série. C'est ainsi, qu'à bord d’aucun navire, je n’ai trouvé ni bassin de commodité, ni urinal, ni crachoirs individuels, ni thermomètre. Quant à la petite

boite en bois blanc du coffre n°3 contenant compte-gouttes, épingles de sûreté, fil, ciseaux, elle n'existe sur aucun navire, mais plusieurs ont en vrac les principaux instruments qu'elle doit contenir. Aucun possède les pansements individuels et les ciseaux exigés par la dépêche.

Il y a des médecins sérieux dans tous les moindres fjords; près de vingt hôpitaux sont répartis autour de l'île et aucun malade ou blessé ne risque de rester sans soins.

Qu'on remplace les objets de pansements facilement souillés et gaspillés par des pansements tout préparés, rien de mieux. Qu‘on double au moins le nombre de doigtiers en peau, qu'on augmente un peu la quantité de teinture d’iode (le Lavoisier a du en donner a plus de vingt navires), qu'on généralise l'usage des comprimés, soit comme médicaments, soit comme antiseptiques; ce sont la les seules réformes vraiment pratiques. Par ailleurs, il semble qu’à bord des navires bretons, où l'équipage tout entier se compose d’hommes de même village, parfois même parents ou alliés, il existe une très grande solidarité et de vifs sentiments d’humanité; les capitaines soignent leurs malades avec sollicitude et les pensent avec soin et intelligence; bien souvent ils m’ont demandé des renseignements sur l'usage de

tel ou tel médicament, la manière de mettre les ventouses, etc., ils accompagnent leurs malades a la visite a bord du Lavoisier, et les pansements que je leur ai vu faire étaient ordinairement faits, sinon avec art, au moins sans faute grossière.

Enfin, quand ils sont démunis de quelques objets de pansements ou de médicaments, ils n'hésitent pas a s'adresser a un des navires d'assistance et même, en cas de nécessité, a en acheter a terre. On peut donc dire que, de ce coté, la sollicitude des capitaines est toujours en éveil et que. leurs équipages auraient mauvaise grâce de

ne pas reconnaître leurs louables efforts. .

Pour résumer mes impressions pour les navires bretons, je dirai:

1° Au point de vue hygiène, propreté, confort, aération, chauffage, il n’y a aucune amélioration. Les progrès constatés ces dernières années subissent un temps d’arrêt par ce fait qu’on ne met plus en service de navires neufs ;

2° La cabane est un anachronisme. Elle doit disparaître. Ce sera le pas décisif dans la voie de l'assainissement des postes;

3° Le caisson personnel, assez grand pour contenir les effets, sera installé à l’abri de toute humidité, de préférence dans la cloison arrière. On ne tolérera dans les couchettes que des étagères légères pour les menus objets;

4° Le soufflage en pin qui recouvre le pont est a supprimer comme étant la plus grande cause de l'humidité du bord;

5° L'alimentation est excellente. Cependant il y aurait intérêt à faciliter l’achat des vivres frais (viande en particulier) lors du séjour en baie au milieu de la campagne;

6° L'eau de boisson est conservée et renouvelée dans des conditions satisfaisantes;

7° .La diminution d’eau-de-vie doit être compensée par une allocation beaucoup plus large de sucre et de café;

8° Les coffres a médicaments sont bien tenus, suffisamment complets, et les malades sont soignés avec intelligence et dévouement.

Rapport du Médecin Major Fichet à bord du croiseur Lavoisier affecté à la division navale de terre-neuve et d’Islande (23 septembre 1911)

Commentaires

Dans ce rapport le Médecin major il traite également des bateaux du nord et des chalutier, il souligne que la propreté du poste est meilleurs sur les voiliers du nord, par contre les vivres sont moins abondant et de qualité moindre. Sur les chalutier la propreté du poste n’est pas nettement meilleure.

Ce rapport du médecin major du Lavoisier, complète le rapport du capitaine de frégate Boissière commandant du Lavoisier, sur la surveillance de la pêche en Islande pendant l’année 1911 (rapport adressé à Monsieur le ministre de la marine et publié dans la revue maritime et coloniale de 1912 Tome 192 page 786 à 826)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 1er février 1902, le naufrage du 3 mâts italien Nicolo Accame à Perros-Guirec

Perros-Guirec (Côtes du nord)

Monsieur le Président,

Le 1er février, à la pointe du jour, un navire était signalé comme engagé dans les roches à la pointe de Trélévern. Immédiatement avertis, le comité et le patron se rendirent en toute hâte à la station du canot de sauvetage et se disposèrent à porter secours au malheureux navire. La situation était horrible ! Le navire, un magnifique trois-mâts, était effectivement engagé dans les roches et sa perte totale ne pouvait plus qu’être qu’une question d’heures. Il y avait donc la plus grande urgence à tenter l’accostage pour sauver l’équipage s’il en était temps encore. Mais quelle voie employer ? Question terrible ! D’une part, l’état affreux de la mer , la direction est et la furie du vent, n’indiquaient que trop qu’aucun courage, aucun héroïsme n’arriverait à triompher des éléments. D’autre part, la voie de terre indiquait comme seul point de sortie possible le Port-Blanc ; il faudrait faire vingt kilomètres. Le terrible drame ne serait-il pas consommé ?

En présence de cette situation critique, le Comité et le patron Briend résolurent de lutter d’abord contre la mer. Le canot fut donc mis à l’eau. Pendant une heure, heure d’angoisse ! Nos sauveteurs luttèrent de toutes leur énergie ? Hélas ! Vains efforts ! A peine réussirent-ils à avancer de 50 mètres. Durant cette lutte émouvante, le Comité s’était occupé de se procurer les chevaux nécessaires au transport par terre.

Aussi à peine sorti de l’eau le canot était hissé sur son chariot, prêt à partir chercher un autre point de la côte où Dieu lui permit d’accomplir son œuvre de dévouement. Ironie du sort ! Au moment où le cortège s’ébranlait, le malheureux trois-mâts se soulevait dans un dernier spasme et disparaissait tout entier dans les profondeurs de l’abîme ! Le drame était consommé ! mais les hommes pouvaient avoir réussi à s’accrocher à des épaves : le canot pouvait encore être utile. On décida donc d’aller par terre jusqu’à l’île Balanec en Trélévern (7 kilomètres) et le cortège s’ébranla. A un endroit de la route, celle-ci était tellement resserrée que le chariot ne pouvait passer. Prendre des pioches, des pics, des masses, abattre un pan de mur, enlever d’un fossé une énorme roche, ce fut pour nos sauveteurs l’affaire d’un instant. Le canot passe, continue sa route que la hâte d’arriver fait paraitre bien longue. Enfin on arrive à Trélévern. Là, une heureuse nouvelle vient soulager tous les cœurs oppressés. Tout l’équipage, comme par miracle, a pu se sauver, grâce aux indications qui ont pu être données de terre à se embarcations.

Armement du canot de sauvetage Léonie n°11 : Briend François, patron ; Grossec François, sous patron ; Grossec Mathurin, Le Vot Yves, Le Gac Pierre, Bodiou Louis, Derrien François, Mullaert Louis, Boutier Jean, Le Goff Yves Gallopel Louis, Minous Pierre, canotiers.

Le maire de Perros-Guirec

Vice président du Comité local

Le Gac

Rapport publié dans les « annales du sauvetage maritime » du premier trimestre 1902

Ouest Éclair du 3 février 1902

Le naufrage du « Nicolo Acvcame »

Nous avons annoncé hier le naufrage au large de Perros, du trois-mâts de 3 009 tonnes Nicolo Accame de Gênes. Notre correspondant de Lannion nous envoie les détails suivants sur ce sinistre :

Commandé par le capitaine Francesco Paeleui, il venait sur lest de Londres à destination de Pensacola ayant à bord un pilote anglais.

Poussé par une effroyable tempête du Nord-est le Nicolo-Accame vint vers deux heures du matin talonner sur les brisants, entre l’île Tomé et la pointe du Trévoux. Aussitôt il fit, à l’aide de fusées, des signaux de détresse. Quand vint le jour, on voyait très bien le navire, qui se trouvait assez près de la côte.

Le canot de sauvetage de Perros-Guirec monté par son équipage, dont la bravoure est au dessus de tout éloge, tenta une sortie. Soulevé au-dessus des vagues comme un fétu de paille malgré les efforts surhumains des braves qui le montaient, il dut bientôt retourner à la côte.

Pourtant un navire se perdait ! Les braves sauveteurs ne voulurent pas s’en tenir là de leur efforts et le canot de sauvetage remonte sur son affût et attelé de cinq vigoureux chevaux, partit pour la pointe du Trévoux ou le vent était plus favorable pour s’approcher du navire en détresse.

Pendant qu’on tentait l’impossible pour arriver jusqu’à eux, les marins du Nicolo Accame armaient deux baleinières qui ont atterri au Port-Blanc

Le malheureux navire livré à lui-même, balloté par une mer en furie, dématé, tournait à chaque vague comme s’il eût été sur un pivot. Il ne devait pas rester longtemps ainsi chaque « paquet de mer » enlevait une épave au malheureux trois-mâts.

La côte est couverte de débris de toutes sortes : planches, barils, débris de mâture, etc. De ce qui fut le Nicolo-Accamé il ne reste plus rien ; le navire sombré à neuf heures environ était réduit en miettes avant une heure de l’après-midi.

Commentaires

A ma connaissance il n’y a pas d’île Balanec sur le littoral de Trélévern ou de Trévoux, la seule île Balanec, des environs se trouve à Buguéles sur la commune de Penvenan dans l’Est de Port-Blanc.

Le Nicolo Accamé est un trois-mâts carré de 1370 tonneaux au déplacement 3009 tonnes construit en Italie à Continental Lead, Pertusola pour l’armateur E. Accame & Fili, Gênes, son équipage est de 19 hommes.

------------------------------------------------------------------------------------------------

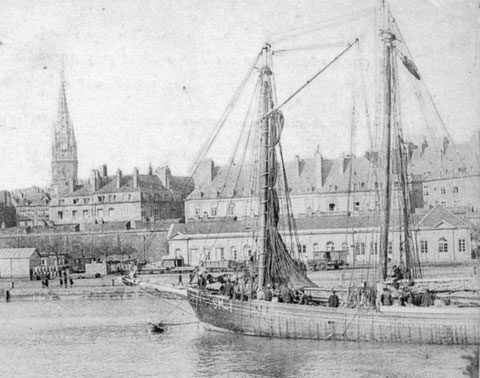

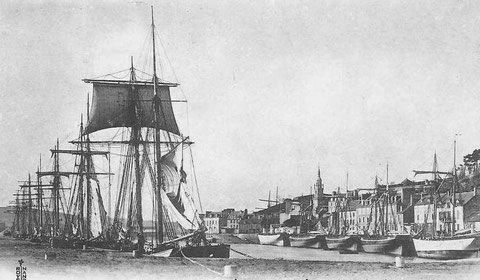

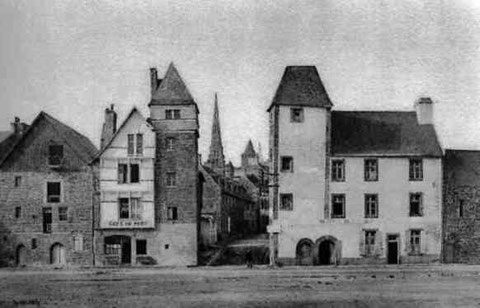

Le port de Roscoff en 1857

Ces photos rares sont je pense les plus anciennes de Roscoff . Elles proviennent de La collection Voyage en Bretagne qui a été commercialisée en 1857 par les photographes Furne et Tournier, éditeurs-photographes à Paris. Une édition originale de ces photos est conservée aux archives départementales du Finistère

Les maisons de la ville de Roscoff étaient vraiment les pieds dans l’eau, l’espace entre la mer et la ville était vraiment minime même à la naissance du quai.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Novembre 1821, le matelot des douanes Petitbon sauve le Trégor de la fièvre jaune !

« Morlaix le 30 novembre 1821

à M. d’Eu, à Brest

Monsieur et cher directeur,

J’ai été à la mer une bonne partie du mois; c’est ce qui m’a empêché de répondre à votre lettre du 15. J’ai même manqué de me faire mettre en quarantaine, et avec moi tout le pays, car on est extrêmement sévère, et on l’est avec raison, depuis que la fièvre jaune décime Espagne.

J'étais au large, à trois ou quatre lieues de l'île de Bréhat, quand nous eûmes connaissance d'un navire qui manœuvrait singulièrement. Nous mimes le cap

dessus. Dès qu'il s’aperçut que nous avions pris chasse, il mit en panne, et nous en fûmes bientôt a une portée de fusil. Ne me méfiant de rien, j'avais déjà donné ordre au

lieutenant de se rendre a bord et l'on apprêtait le canot. Je me ravisai; la mer était douce, et nous l’approchâmes assez près pour l’arraisonner. Le capitaine nous dit qu'il

était Français; qu'il venait de Malaga; qu'il manquait d'eau et de vivres; qu'il avait des passagers malades a bord, et qu'il désirait mouiller soit a Bréhat, soit à Perros.

Je lui fis observer qu'il ne le pouvait, vu sa provenance et l’état de ses passagers; qu'il eût donc à gagner immédiatement un port de quarantaine. Il répondit qu’il avait déjà été repoussé de deux ports; que ses malades n’avaient pas la fièvre jaune, et que ses

provisions étaient épuisées. Je lui dis que j’allais lui faire expédier de terre des vivres et de l'eau, mais que s'il tentait d’aborder, il serait reçu à coups de canon.

Je fis aussitôt démasquer mes pièces qui furent, en sa présence, chargées a boulets.

A cette démonstration, les femmes qui étaient sur le pont commencèrent à pousser de grands cris, les unes se jetant a plat ventre, les autres se mettant a genoux et nous montrant de petits enfants. Le cœur me saignait; nos matelots eux-mêmes en étaient émus. ‘le leur dis de mettre leur canot a la mer. Quand il y fut, j’y fis déposer

notre baril a l’eau et le peu de vivres que nous avions.

C’était bien peu de chose pour tant de monde: j'avais compté sur le pont au moins vingt personnes, non compris l'équipage. Je leur dis que j'allais a terre, et que je

leur enverrais d’autres provisions; mais, encore une fois, qu'ils ne tentassent pas d’aborder, parce que je serais dans la nécessité de tirer sur eux, Le capitaine

parut consentir d’attendre, ajoutant que d’ailleurs il ne pouvait, sans pilote, gagner Saint-Malo et entrer au lazaret. Je lui promis d’eu amener un, et je m’éloignai

en faisant voile vers Perros.

La nuit approchant, je perdis bientôt le navire de vue. Obligé de louvoyer, je ne pus être en rade qu'au point du jour. J’envoyai la chaloupe a terre, pour qu'on

réunit tout ce qu’on pourrait trouver de pain et de viande dans le village de Perros. Je lis dire en même temps au syndic des marins de m'envoyer un pilote.

Le jour venu, j’aperçus notre bâtiment de Malaga, qui avait louvoyé comme nous pendant toute la nuit, et qui n'était plus qu’à une demi-lieue de terre.

On ne pouvait plus douter que, malgré la parole donnée, il ne cherchait à atterrir. Il n'y avait pas un moment à perdre. Heureusement que le vent me favorisait,

et une demi-heure après, lorsqu'il commençait sa dernière bordée, j'étais entre lui et la côte. Je lui fis signal de reprendre le large; il n'en fit rien. Second signal;

même désobéissance. Le troisième fut un boulet qui passa à travers sa voilure et n’atteignit personne, grâce à Dieu! Mais je l’avoue, mon cœur battait, et quoique

nous ne lissions que remplir un impérieux devoir, si quelqu’un avait été touché, j'en aurais eu un regret mortel.

Il reconnut enfin que nous parlions sérieusement; ses voiles tomberont. Nous arrivâmes dessus, et les scènes de la veille recommencèrent: ces pauvres femmes, voyant mes hommes aux pièces, étaient convaincues que nous allions les mitrailler.

Cependant, notre yole revenait avec un canot bien ravitaillé. On le leur lit remarquer; ceci les rassura: on ne nourrit pas ceux qu'on veut tuer. Nous leur fîmes parvenir des vivres a l'aide d'un va-et-vient. Mais le principal manquait: c'était un pilote. Il avait été impossible d'en trouver, parce effrayés de la fièvre jaune qu'on disait à bord et de la quarantaine que dans tous les cas il aurait fallu faire, tous s'étaient cachés ou

avaient gagné l'intérieur.

Ce contretemps m’inquiéta beaucoup. Le capitaine déclarait qu’engagé dans les rochers comme il l'était, il n'en pouvait sortir sans pilote, et qu'il allait se laisser

affaler. S'il l'avait fait et que l’échouement ait eu lieu, il eût été impossible d'empêcher la population d'approcher, et tout le pays eût été mis en quarantaine, et nous par conséquent, ce dont je me souciais peu. Je réunis sur le pont tout notre équipage, et je demandai un homme de bonne volonté pour piloter le navire jusqu'à Saint-Malo. Ce sont d'excellents marins que les nôtres. Trois se proposeront; j'en choisis un, et

je l’envoyai a bord du malencontreux bâtiment qui prit aussitôt le large.

Je n'ai pas encore de nouvelles de mon matelot, ni de mes avances, car j'ai répondu pour les vivres, mais cela viendra: il faut bien faire pour les autres ce que

l'on fait pour nous. Il y a quelques mois une de mes pataches fut jetée sur l'île de Jersey. Le commandant anglais accueillit nos hommes, les nourrit, leur fournit

les moyens de réparer leur embarcation, leur donna des vivres et les renvoya. Je lui écrivis pour le remercier et lui offrir le remboursement de ses dépenses. Il ne voulut

rien accepter. Je n'ai donc qu'un moyen de m’acquitter: c'est d'en faire autant pour d'autres. »

Jacques Boucher de Perthes « Sous dix rois » volume 4

Dans une autres sources nous trouvons le nom du matelot qui avait la fonction de lieutenant à bord ainsi que le nom du bâtiment qui venait d’Espagne

« Le 9 novembre, L’Espérance, navire de Brest, venant( de Malaga, se trouvant à la hauteur de Tréguier, donnait des signaux de détresse. La patache des douanes, le Voltigeur, s’approcha du coté de ce navire, et , l’ayant reconnu, le commandant se porta à portée de la voix, et signifia au capitaine de l’Espérance l’ordre de se rendre à Saint-Malo, conformément au règlement sanitaire. Celui-ci représenta qu’il manquait de vivres et d’un pilote qui connait la côte, et que ses voiles étaient entièrement déchirées. Alors le sieur Petitbon, lieutenant du Voltigeur, sans craindre de s’exposer à la contagion dont L’Espérance pouvait être atteinte, se jeta dans le canot, ‘s’approcha du navire en péril, Y monta, et parvint bientôt à tirer ce bâtiment du milieu des écueils, et à la conduire dans un mouillage sûr. Ainsi sauvée par le courageux dévouement de Petitbon, l’Espérance , après avoir reçu des vivres, s’est dirigée vers Saint-Malo pour y faire quarantaine. »

Extrait de « L’ami de la religion et du roi ; journal ecclésiastique, politique et littéraire »

Commentaires :

Par ailleurs nous savons qu’une grande partie de l’équipage du cotre « Voltigeur » est originaire de Tréguier. Le nom de famille Petitbon est bien connu dans le Trégor.

En ce mois de novembre 1821 la fièvre jaune sévit en Espagne depuis plusieurs mois, ce qui inquiète toute l’Europe. Le foyer de l’épidémie est la région la région de Barcelone ou elle fera plus de 20000 victimes. Un véritable cordon sanitaire est établi, tous les navires venant d’Espagne sont particulièrement surveillés. On suppose que l’origine de l’épidémie est venu par un navire depuis la Barbade

Liens :

« Histoire médicale de la fièvre jaune observée en Espagne dans l’année 1821 »

La “peste” de Barcelone. Epidémie de fièvre jaune de 1821

------------------------------------------------------------------------------------------------

1934- 1936 La Korrigane une goélette islandaise en mission ethnologique dans les mers du sud

De la Revanche à la Korrigane

Construit en 1915 à Kerity Paimpol par les chantiers Bonne-Lesueur comme chasseur pour Islande et Terre-Neuve. Il fut lancé sous le nom de Revanche les chasseur sont des navires chargés d’apporter du sel pour les terre-neuviers ou islandais et de revenir en France avec leur première pêche. Au lendemain de la première guerre il fut vendu à Hennebont pour pratiquer le cabotage.

En 1928, elle est achetée par Roger Bertaud du Chazaud. D’importants travaux d’aménagement et de motorisation sont entrepris pour la transformer en Yacht, à Lorient ces travaux dureront une quinzaine de mois, son nouveau port d’attache sera Saint-Raphaël. Son aménagement est le suivant, à l’avant les poste d’équipage, une cuisine avec fourneau au charbon assurant le chauffage central et la production d’eau chaude, ainsi qu’une grande chambre froide. Puis au centre du navire l’aménagement pour le propriétaire comprenant deux grande cabine, une petite, une salle bain spacieuse avec baignoire, eau froide et eau chaude courante, un salon sur toute la largeur du navire avec une vraie cheminée. A l’arrière la salle des machine accueil deux moteurs Bolinder Sur le pont un roof chambre de navigation équipée de deux sofas-couchette.

Cette goélette est une grande goélette paimpolaise, elle jauge 208 tonneaux, mesure 37,50 m de longueur de coque pour une largeur de 8,50 m, son tirant d’eau est de 3,50 m.

Puis elle est vendu à Etienne de Ganay qui cherchait un voilier pour faire un voyage d’ethnologie dans les mer du sud. Ce voyage dura deux ans de 1934 à 1936. A son retour la Korrigane est désarmée à Marseille. En 1937 elle est utilisée pour le tournage d’une version Anglaise de Marius de Marcel Pagnol . En février 1938 la Korrigane est vendu en Espagne pour devenir a nouveau un navire marchand pour le transport d’oranges pour Marseille. Ses luxueux aménagements sont détruits pour retrouver sa cale d’origine. Pendant la seconde guerre mondiale, elle est coulée dans un port espagnol.

Le voyage de la Korrigane dans les mers du sud

Cette expédition est organisé par cinq amis, ethnologues amateurs : Etienne de Ganay sa jeune épouse Monique, sa sœur Régine et son beau-frère Charles Van der Broek et enfin Jean Ratisbone. L’expédition effectuera un collectage important d’objets de cultures variées dans les iles du Pacifique, partagé entre leur désir de ramener une belle collecte au musée du Trocadéro, le futur musée de l’homme et le sentiment de faire un certain pillage culturel. Comme le décrit Etienne de Ganay dans ses carnets, lorsqu’il mis la main sur une statue du dieu requin dans les iles Salomon : « Je tenais un objet très curieux et d'un intérêt ethnologique considérable. Mais au fond de moi-même, je pensais avec mélancolie à l'étagère désormais vide, devant laquelle avaient veillé neuf générations de gardiens, représentées par neuf crânes. Je n'étais qu'un vandale. ».

L’expédition de la Korrigane est à la charnière entre les anciens voyages de découverte et d’observation et les voyages d’ethnologie moderne, prenant le temps d’approfondir un thème, elle se situe à l’époque ou les cultures autochtones sont encore bien vivantes. La seconde guerre mondiale bouleversera profondément de nombreux peuples du pacifique. Ils collectèrent plus de 2500 objets, firent des milliers de photos, remplirent des dizaines de carnets de notes et réalisèrent des centaines de croquis et dessins et tableau.

Il sont 14 a bord de la Korrigane, Etienne de Ganay, jeune lieutenant de vaisseau de la marine nationale, était le capitaine, il assurait la navigation et l’organisation de l’expédition, Monique de Ganay rédigeait les fiches des objets collectés, Régine Van der Broek est la peintre du bord, Charles van der Broek achetait à bas prix et troquait les objets, il écrira à leur retour le récit de cette expédition « le voyage de la Korrigane » et enfin Jean Ratisbonne était le photographe.

L’équipage de 9 hommes était constitué d’un second également maitre d’équipage : Jules Brandily de quatre matelots : Victor Degaraby, Francis Thomas, Jean Servin, et Jean-Claude le Vourche, de deux mécaniciens : Georges Couly et Victor Raoulx , d’un maitre d’hôtel : Lucien Demeester et d’un cuisinier Jean Puntis.

Pour l’expédition La Korrigane avait à poste deux ancres à jas de 350 kilogrammes et 250 kilogrammes , un guindeaux à double barbotin actionné par un moteur Baudouin la goélette avait comme embarcations : une vedette de 5m, un canot à voile à dérive, une petite vedette anglaise rapide pouvant atteindre les 20 nœuds et de deux canoës canadiens.

Un voyage de deux ans

Le 29 mars 1934 Départ de Marseille

Alméria

Tanger

Las Palmas (Iles Canaries)

Le 20 mai Fort de France

Les Saintes

Pointe-à-pitre

Canal de Panama

Balboa

Île Pedro Gonzales

Île Taboga

19 au 30 Juillet 1934 Archipel des Galápagos

20 aout au 7 septembre 1934 îles Marquises

14 septembre au 27 novembre îles de la Société

4 au 6 décembre 1934 Ratonga (île Cook)

24 décembre au 27 mars 1935 Nouvelle-Zélande

5 au 17 avril 1935 île Viti ( aujourd’hui Fidji)

24 avril au 12 mai 1935 Nouvelle-Calédonie

21 mai au 25 juin 1935 Nouvelle-Hébrides (aujourd’hui Vanuatu)

28 juin au 1er juillet 1935 Santa-Cruz

6 juillet au 8 aout 1935 îles Salomon

13 aout au 4 septembre Rabaul ( Nouvelle-Bretagne)

8 au 18 septembre 1935 îles de l’Amirauté

21 septembre au 20 octobre Nouvelle-Guinée

23 au 25 novembre 1935 Indes néerlandaise Macassar (Célèbes)

29 novembre au 13 janvier 1936 Java

27 janvier au 8 février 1936 Singapour

13 février au 5 février 1936 Ceylan

31 mars au 8 avril 1936 Aden

Djibouti

Port-Soudan

Suez

Ismalia

Port-Said

Messine

Ajaccio

Le 17 juin 1936 retour à Marseille

Le collectage de la Korrigane, d’une très grande valeur ethnologique , formera la base de la collection du pacifique du musée de l’homme . En 2002, après plusieurs années d’étude et de préparation le musée de l’homme ouvrira une exposition temporaire consacrée au voyage de la Korrigane. Un magnifique livre sera édité à cette occasion « Le voyage de la Korrigane dans les mers du sud » ainsi qu’un reportage passionnant.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Par les moyens du bord, la réparation du grand-mât de la goélette « la Glycine » en 1927

Nous étions sur les lieux de pêche depuis quelques jours, vers le début mars, quand, un matin, nous nous aperçûmes que le mât de flèche nous disait bonjour en s’inclinant sur l’avant. Nous nous sommes tout de suite doutés de ce qui se passait. Le grand mât était cassé en dedans du capelage ( le capelage est la réunion des haubans l’un par-dessus l’autre).

C’était une sale affaire ! il fallait rentrer immédiatement dans un port avant que mât de flèche ne nous tombe sur la tête. Le capitaine était très inquiet, sachant qu’à terre il ne trouverait personne pour faire la réparation. Il pensait à moi, sachant que je travaillais à la voilerie et aux gréements, mais se demandait comment je pourrais m’y prendre. Il m’interrogea comme nous faisions route sur la baie : « Alors Guill, tu crois que tu pourras démâter le bateau ? » je lui répondis : « Maintenant vous êtes en train de me peloter et , lorsque nous venions en Islande, vous me retranchiez mon quart de vin ! » - « Oui, me dit-il, mais je ne te connaissais pas encore ! Alors, comment t’y prendras tu ? » - « Je ne sais pas, vous le verrez, et le bateau n’est pas encore démâté ».

Nous avions mis deux jours pour rejoindre la baie de Faskruthsfjord. Personne n’était tranquille pendant ces deux jours. Nous évitions de passer sous le vent, de crainte que le mât ne tombe, et plus le temps passait, plus le mât oscillait. Les vieux marins disaient : « On devrait faire ci, on devrai faire ça ! ». Je ne disais rien, mais n’étais pas de leur avis.

Nos avons commencé par déverguer la grand-voile et dessaisir les barriques d’eau qui, sur le pont, étaient saisies contre la drome. La drome était un gui de rechange qui était placé d’un coté du bateau, un bout dehors se trouvant de l’autre côté. Avec cette drome et le gui qui était en place, j’avais formé des bigues : j’avais peur qu’ils ne soient pas assez longs, mais ils avaient fait l’affaire, de justesse ! j’avais mobilisé toutes les poulies du bord pour faire des palans. Une aussière passant dans les poulies de retenue de la grand-voile avait fait caliorne. Il fallait trois palans sur chaque pied des bigues, et un autre reliant les deux pieds pour les empêcher de s’écarter. Un des palans était là pour empêcher la bigue de culbuter, un autre pour l’empêcher d’aller de l’avant, et un troisième pour l’empêcher de reculer. Ces palans servaient à redresser

la bigue si elle avait tendance à glisser. Avant de mettre les bigues debout on avait soin d’y attacher quatre haubans, deux sur l’avant (un de chaque coté) et deux sur l’arrière. On y fixait tout de suite un cartahu double qu’on attacherait au haut du mât pour l’empêcher de culbuter une fois sorti du pont.

Nous avions fait l’amarrage des bigues sur la rotonde arrière pour les soulever un peu du pont. Ça forçait dur sur la caliorne et sur les palans de base. Le treuil n’était pas assez fort. Nous avions enlevé la chaîne de sur le guindeau : nous nous en servions pour hisser les bigues et soulever le mât. Il fallait les hisser avec le moins possible de chocs, car un grand choc aurait été fatal. Une fois les bigues montées, le plus dur restait à faire. Il fallait d’abord descendre le mât de flèche , lâcher les haubans et galhaubans, décapeler les haubans de sur leur appui, et ce n’était pas la moindre chose ! Ils étaient collés ensemble depuis des années, sans doute depuis le lancement du navire. Il fallait un cartahu passé dans une poulie et fixé au sommet du mât cassé pour les soulever. J’étais en haut avec un autre homme pour les décapeler. Il fallait le faire en douceur, sans aucun choc, et nous avions rien pour nous retenir. Il y avait quatre haubans à décapeler, deux de chaque bord. Avec du temps, nous en sommes venus à bout, mais nos pauvres doigts ! Nous avons eu droit à un grog en descendant. Le capitaine était content, il voyait que ça marchait bien. A chaque instant , il me demandait des explications. Je lui disais que chaque chose viendrait en son temps. J’avais tout l’équipage à mes ordres.

Une fois le mât dégarni de ses haubans, le travail le plus sérieux commençait. Il fallait enlever les braies qui coinçaient le mât au pont, et descendre à fond de cale pour vérifier que rien ne gênait à son emplanture. Il fallait aussi évaluer la distance de l’emplanture au pont. C’était là le principal car si la poulie était fixée trop bas, le mât culbuterait ; si elle était placée trop haut, le mât ne sortirait pas du pont, car les bigues n’étaient pas hautes ! Enfin, nous y sommes bien arrivés, mais il ne restait pas beaucoup de battant dans la caliorne, et plus les poulies se rapprochaient plus le palan perdait de force. Le mât était un peu plus lourds en haut, ce qui nous permit de le mettre à l’horizontale en filant le cartahu fixé sur sa tête et sur les bigues.

Voilà le mât sur le pont. Il fallait maintenant le tirer à terre pour qu’un ouvrier puisse travailler dessus. Nous avons attendu l’heure de la marée, quand le navire était juste au niveau de l’appontement. Nous avons trouvé un charpentier, qui a décollé les jottereaux pour les baisser de un mètre cinquante : sur eux devaient reposer à nouveau les haubans. Mais voilà, tout le gréement était à raccourcir d’un mètre cinquante !

Il faisait si froid que j’avais droit à un grog presque toutes les heures. Une fois le mât à terre, je travaillais seul avec un camarade. Il n’y en avait pas beaucoup, à bord, qui étaient au courant de ces travaux, amarrages et épissures dans ces gros fils d’acier. A terre, il y avait au moins un mètre et demi de neige glacée, et la température variait de moins quatre à moins dix degrés ! Je ne pouvais faire ces travaux avec des gants et j’allais souvent me dégourdir les doigts en buvant un grog dans la cuisine. J’attrapais toujours une onglées qui faisait mal !

Le charpentier avait terminé son travail avant moi. Il avait équarri un peu le haut du mât pour y coller les jottereaux, puis remis à la tête le collier par où passerait le mât de flèche. Ce travail avait duré une huitaine de jours. Il fallait donc réembarquer le mât et refaire le même travail que pour le démâtage. Le consul de France devait assister à l’opération, mais il était trop tard, le mât était déjà en place. Il m’avait félicité du travail que j’avais fait.

Il ne nous restait plus qu’à démâter les bigues, remettre le gréement sur le mât, replacer le mât de flèche, le garnir de ses galhaubans après l’avoir bien assis dans son emplanture. Nous avions gardé le cartahu sur la tête du mât : on nous a hissés sur une chaise pour capeler les haubans. Après avoir fixé la draille de la voile d’étai au mât de misaine, nous avions fini notre travail dans la mâture. Nous étions contents, car il faisait encore plus froid en haut que sur le pont.

Nous avons alors remis à leur place la drome et le gui, ressaisi les barils d’eau, envergué la grand-voile sur la corne et contre le mât. Nous avons mis deux ris à la grand-voile pour la diminuer, car le mât était plus court. Et nous voilà prêts à reprendre la mer.

Guillaume Parcou

« Un retour sur le passé » 1980

Commentaires

Grace à cette réparation, la goélette à pu finir, sa campagne en Islande et rentré vers la fin aout 1927 à Paimpol avec un beau chargement de morues.

Le matage d’un navire avec des bigues est un classique des manœuvres de force au port. Cette manœuvre est décrite dans tous les manuels de gréement, elle est au programme des examens de maitre au cabotage et de capitaine au long-cours. Dans de nombreux ports, il n’y a pas de machine à mater, elle est réalisé pour mater les navires.

La goélette la « Glycine » a été construite chez Bonne Lesueur en 1911 pour l’armement Duffihol. Elle fit de très belles campagnes en Islande pendant la guerre de 14. En 1928 elle fut vendu à l’armement T le Merdy et G Bertho de Paimpol. En 1934 la goélette eu une grosse avarie au gouvernail et au safran ce qui l’obligea d’arrêter sa campagne en avril et à être remorqué par un cargo jusqu’au port anglais de Milfort pour des réparations. Cette goélette fut la dernière armée à Paimpol pour Islande et le Groenland ,lors de la campagne de 1935.

La Glycine est vendu a Yves Cadiou de Trégastel, elle est armé au grand cabotage en Méditerranée ou elle fera naufrage dans les parages de Gibraltar en aout 1939.

Guillaume Parcou, l'auteur de ce récit, fils de pêcheur à Islande est né en 1896 à Plouézec, il embarque comme mousse à 12 ans sur la goélette « Eole » avec son père matelot pour le cabotage en hiver puis pour des campagne à Islande. Pendant le guerre de 14, il embarque au long cours sur le trois mâts « Eugène Schneider » puis est mobilisé dans la marine à Toulon. Au retour de la paix il embarque de nouveau comme matelot et voilier pour Islande, en hivers il travaille dans le voileries de Paimpol, la campagne de 1927 sur la Glycine fut son dernier embarquement à Islande, Plus tard il embarqua sur des cargo ou il deviendra maitre d’équipage. Il écrivit ses souvenir en 1980, ils ont été publié à compte d’auteur en 1984.

Le devis de mâture d’une goélette islandaise :

Grand-mât 20,75 m

Misaine 20,25 m

Beaupré hors étrave 4 m

Bout-dehors 9 m

Mât de hune 8,20 m

Mât de flèche 9,60 m

Vergue barrée 13,50 m

Vergue de hunier 11,30 m

Gui de grand-voile 14,50 m

Gui de misaine 9,70 m

Corne de grand-voile 9,20 m

Corne de misaine 8 m

Avec ses 20,75 m de longueur et ses 42 cm de diamètre au plus fort, le grand-mât en pin d’orégon ou pin du nord devait peser au moins 1,3 tonnes. Pour faire la bigue, il utilise le gui de grand voile celui de réserve de 14,50 m, leur diamètre n’est certainement pas trop faible pour faire cette opération.

La fin des goélette paimpolaises

Ouest Éclair du 07 janvier 1936

La goélette paimpolaise « Glycine » n’armera pas pour la campagne de 1936

Paimpol, le 6 janvier. – Par suite de la mévente de la morue et des mauvais résultats obtenus par l’armement à la grande pêche, le port de Paimpol n’enregistre cette année aucun départ de navire pour l’Islande . Nous apprenons, en effet, que la goélette « Glycine » n’armera pas. Notre port, jadis si brillant voit ainsi disparaitre une industrie qui fît si longtemps sa prospérité.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Le navire et son chat

Les navires de toute taille, depuis le vaisseau à trois ponts jusqu’au léger sloop et la mignonne goélette, voire même l’aérienne baleinière, sont bien connus par l’inégalité de leur

caractère. Il n’y a pas deux embarcations qui aient un semblable, ni qui, d’un jour à l’autre, soit semblable à lui-même, et c’est d’elles surtout qu’on peut dire : tournant à tout vent. Les

marins vous apprendront qu’il en est qui aiment la mer, qui voudraient toujours y être, quelque temps qu’il fasse, qui font mille difficultés pour rentrer au port ; et d’autres qui s’y trouvent

si bien, qu’elles n’en voudraient jamais sortir. Celles-ci inspirent peu de confiance : pressées de retrouver la côte, voyant des ports partout et des écueils nulle part, un peu plus tôt, un peu

plus tard, elle vont, quoi qu’on fasse, se perdre sur récif par le plus beau temps du monde.

Certains navires s’attachent à leur capitaine , à leur pilote, à leur équipage, et marchent supérieurement avec eux. Remplace-t-on ce capitaine, ce pilote ou seulement tel matelot, tout change,

et ce fin marcheur, qui était toujours en tète de la flotte, s’entêtera à rester derrière. En vain vous le couvrirez de voiles, vous y mettrez jusqu’aux catacois : il n’en ira pas plus

vite.

Étant inspecteur des douanes, je commandais une ligne de sloops et de cutters armés de six pièces de canon, qu’on nommait le Voltigeur, était le premier marcheur, non seulement de l’escadrille,

mais de tous les gardes-côtes de la Bretagne. Sa réputation était colossale : jamais le navire Argo lui-même n’en avait eu une pareille.

A bord existait un chat qui y vivait depuis et même avant que le bâtiment eut touché l’eau. On se rappelait que tout petit, embarqué par un mousse le jour même qu’il devait être lancé, il l’avait

été avec lui. Depuis lors on avait changé plus d’une fois les hommes de l’équipage : les uns étaient partis, d’autres étaient revenus. Quant au chat, resté fidèle au bord, il en était le

doyen.

Favori des marins, considéré de chacun, bien nourri, bien choyé, tout annonçait qu’il finirait là paisiblement sa carrière. Le sort en avait ordonné autrement, le capitaine vieux loup de

mer, avait pris sa retraite, fut remplacé par le second. Celui-ci n’avait jamais été sympathique pour Bouchiq : ainsi se nommait le matou. L’animal, dont la visite étai considérée comme une

faveur par tous les matelots et par l’ancien capitaine lui-même, était ignominieusement chassé de la chambre du second quand il s’y présentait, fût-ce avec ses plus gracieuses mines, et le bruit

courait qu’un soir, furieux de l’avoir trouvé couché dans son lit, il l’avait jeté à la mer. On ajoutait que l’animal ne s’était sauvé que par un incroyable tour de vigueur et d’adresse, ou en

s’accrochant à un grelin qui pendait du pont et en s’y tenant immobile jusqu’à que son ennemi eut disparu.

La résurrection du chat, qu’à son grand étonnement il avait aperçu le matin cabriolant dans la hune, n’avait fait qu’augmenter son aversion, et à peine fût-il pourvu du commandement, que sous

prétexte que Bouchiq était trop vieux, trop gras, trop paresseux, et se dandinait toute la journée sur le pont sans s’occuper le moindrement des rats qui, selon lui, pullulaient dans la cale, il

parla de lui donner un successeur.

Grande réclamation de l’équipage qui, sous-officiers en tête, vint demander grâce pour son chat. Mais le capitaine voulut avoir son mot bon, et un matin Bouchiq fut débarqué à vingt lieues du

port d’attache sur une plage déserte, et abandonné à son malheureux sort.

Peu après cet événement, le Voltigeur se rendit à une joute nautique dont notre officier s’attendait bien à gagner le prix, car jusqu’à présent le cutter n’avait pas trouvé son maître. Le jour de

la lutte arrivé, le navire, espalmé et repeint à neuf, avait pris course triomphalement aux cris joyeux des matelots se croyant sûrs d’un nouveau succès ; mais, à l’étonnement de tous, il

n’arriva que le quatrième. On l’attribua à la ferrure du gouvernail ou à une déchirure de la bonnette. Le mal réparé, il ne se comporta pas mieux, et quoiqu’on n’eut absolument rien dérangé ni au

gréement ni au lest, il ne voulut plus marcher. On modifia l’arrimage, on changea le jeu de voiles, on le fit rebénir par un prêtre qui avait été à Rome. Rien n’y fit.

Le capitaine était désespéré : on pouvait lui attribuer ces mauvaises allures du navire, et c’eut été à tort, car du temps de l’ancien c’était lui, second, qui commandait ordinairement les

manœuvres, et elles ne manquaient jamais. A bout de ressources, il réunit un jour l’équipage pour délibérer sur le cas. Chacun émit son avis ; mais si tous reconnaissaient le mal, personne n’en

donnait le remède.

Un vieux matelot n’avait rien dit ; il s’était borné à secouer la tête, chaque fois qu’un préopinant exposait la cause à laquelle il attribuait ce changement de marche. Ce geste n’avait pas

échappé à son chef qui lui en joignit de s’expliquer. Il n’y paraissait pas très disposé ; enfin, il se décida et déclara que si le cutter ne marchait pas, c’est qu’il boudait. Sur la demande

qu’on lui fit du motif de cette bouderie, il ajouta que c’était parce qu’on lui avait ôté son chat, doyen du bord, et avec lequel il était pour ainsi dire né.

Ce fut un trait de lumière pour l’équipage qui, à l’unanimité, se rangea à cette opinion. Le capitaine était un esprit fort, ou du moins il voulait le paraître : il haussa les épaules en traitant

l’orateur de vieux sot. Mais le coup était porté : quand les marins bretons ont une chose en tête, on la leur broierait qu’elle n’en sortirait pas.

Bien convaincus que la vraie raison du mal était trouvée et que si on ne contentait pas le navire, après avoir boudé, il pourrait bien se fâcher et finir par les noyer tous, ils se mirent à faire

comme lui et à bouder leur chef qu’ils tenaient pour un homme sans raison et marchant à sa perte. Dés cet instant, découragés, ils firent mollement leur service. Le capitaine voulait sévir, mais

à qui s’en prendre ? Il eut fallu les punir tous, à commencer par le second qui était précisément cet ex-mousse qui, dix ans avant, avait amené à bord Bouchiq gros à peu près comme un rat.

Soit que le capitaine eut reconnu qu’il était impuissant contre cette coalition, soiot qu’il eut fini par croire à la vertu du chat ou à la fantaisie du navire, car lui aussi était Breton et

marin, et en cette double qualité tant soit peu superstitieux, il accéda au vœu général, et il fut décidé que Bouchiq serait réintégré à bord.

Mais ou trouver le malheureux ? jeté, comme Robinson sur une terre à lui inconnue, loin de toute trace humaine, il y était sans doute mort de faim. Le vieux matelot sourit et dit qu’un chat comme

Bouchiq, un marin de dix ans, ne se laissait pas ainsi mourir ; que tout chat, ainsi que l’hirondelle, avait sa boussole en poche ; qu’il ne prenait pas, comme les Parisiens, le nord pour le sud,

ni le soleil pour la lune ; qu’il savait s’orienter ; que ne voyant plus le navire au mouillage, il avait vite compris qu’il était au large, et que ne pouvant le joindre à la nage, il n’avait

rien de mieux à faire que d’aller le rejoindre au port d’attache où tôt ou tard ,il savait bien qu’il reviendrait. Cela dit, l’orateur en conclut que c’était là et non ailleurs, qu’il fallait

aller le chercher.

L’équipage avait confiance en l’ancien. Il en avait aussi au chat qui, en vingt occasions, avait fait preuve d’intelligence et même d’énergie. Le digne matou, témoin de plus d’un engagement, ne

sourcillait pas plus au bruit du canon qu’au chant des alouettes, et au plus fort du combat on l’avait toujours vi sur la dunette ou dans les huniers. Nul se mit donc en doute qu’il n’eut fait

comme disait le vieux. Ici encore le capitaine seul fut incrédule. Il leur rappela que l’animal avait été débarqué à plus de vingt lieues du port d’attache ; que pour y retourner, il lui fallait

passer bien des ponts et des rivières ; que les chats, comme on sait, n’aiment pas l’eau douce ; qu’il avait aussi à traverser des villages et des villes où, n’ayant pas de feuille de route, il

avait dû être arrêté comme vagabond ; ajoutez à ce dangers la rencontre des chiens errants et des amateurs de gibelotte ; bref, qu’on ne devait donc plus compter sur Bouchiq. Mais puisque le

Voltigeur aimait les chats, qu’il fallait au plus vite en procurer un, et qu’en le choisissant du poil et de la taille du défunt, il prendrait naturellement l’un pour l’autre.

L’ancien, ici encore, secoua la tête en disant qu’on ne trompe pas un navire comme un homme, et que le Voltigeur en fait de chat, en aurait remontré à tous les capitaines ; il fallait donc

retrouver Bouchiq, sinon qu’il leur en arriverait malheur.

Pendant qu’on délibérait ainsi au mouillage de Roscoff dans le Finistère, une autre scène se passait à trois journées de là, au port de Tréguier, département des côtes du Nord. La ville entière

était en émoi ; on ne voyait que femmes et enfants qui pleuraient. Quelle était la cause de leurs larmes ? L’arrivée d’un chat.

Ce qu’avait prédit le vieillard s’était réalisé. Après maintes et maintes aventures ? Après maintes et maintes aventures et avoir, entre autres accidents, été retenu quinze jours chez un

gargotier pour un repas de noce qui heureusement ne se fit pas, le voyageur avait, de garenne en garenne, de grenier en grenier, fini par arriver au terme de son odyssée. Il s’était montré à

Tréguier sur le port, examinant les navires et réclamant le sien par des miaulements d’appel.

Bientôt reconnu, car qui, dans Tréguier et sur les bâtiments du port, ne connaissait pas Bouchiq, chacun eu conclut que le Voltigeur avait sombré, et que tout avait, sauf le chat qui, sur quelque

planche, avait pu gagner la terre. Or, comme presque tous les marins de l’équipage, l’état-major compris, étaient de Tréguier, on comprend la douleur de leur famille.

Quelques causeurs, pour consoler les pauvres femmes se croyant déjà veuves, dirent que Bouchiq, qui répondait à toutes les caresses, ne serait pas si gai si ses compagnons étaient morts ; qu’il

n’avait fait prendre les devants : dès-lors que le navire ne pouvait être loin, et qu’on allait le voir reparaître. Mais le lendemain et le surlendemain se passèrent sans que la prophétie se

réalisât. Enfin, le troisième matin, quand on s’appétait à faire dire une messe pour le repos de l’âme de ceux qu’on croyait défunts, on vit le matou qui, à toutes les marées, n’avait jamais

manqué d’aller, du haut d’une gouttière, étudier le vent et ce qui se passait au large, s’élancer d’un bond vers le port. Ce mouvement fut remarqué des gens de la maison. On l’y suivit : il n’y

avait rien de nouveau. Mais comme personne n’ignore en Bretagne que les chats sont sorcier, on ne put croire que celui-ci se dérangé pour rien. En effet, une demi-heure après, le Voltigeur fut

signalé : il entrait en rade.